05 - Преданный и Божество, или теология персонализма в действии (Равиндра Сварупа дас)

- admin

- Категория: Вайшнавизм - открытый форум, №2

- Просмотров: 43520

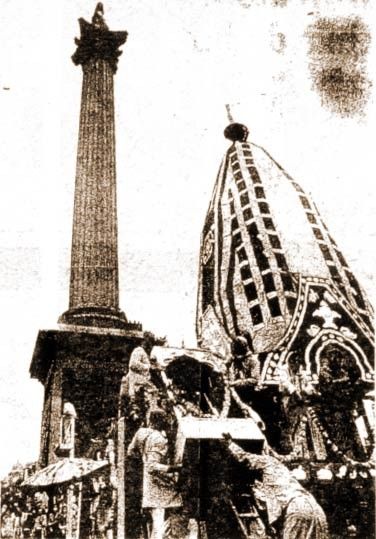

В июле 1973 года на первой полосе лондонской «Гардиан» была помещена фотография деревянной колесницы, напоминающей те, на которых во время ежегодного шествия, испокон веков проводимого в Джаганнатха Пури (штат Орисса), везут божественные изваяния Джаганнатха, Баладевы и Субхадры. Но на этот раз высокий, покрытый тканью купол колесницы вырисовывался на фоне хорошо знакомого лондонского пейзажа. Заголовок гласил: «Ратха-ятра ИСККОН соперничает с колонной Нельсона на Трафальгарской площади».

В июле 1973 года на первой полосе лондонской «Гардиан» была помещена фотография деревянной колесницы, напоминающей те, на которых во время ежегодного шествия, испокон веков проводимого в Джаганнатха Пури (штат Орисса), везут божественные изваяния Джаганнатха, Баладевы и Субхадры. Но на этот раз высокий, покрытый тканью купол колесницы вырисовывался на фоне хорошо знакомого лондонского пейзажа. Заголовок гласил: «Ратха-ятра ИСККОН соперничает с колонной Нельсона на Трафальгарской площади».

Эта фотография, на мой взгляд, довольно точно символизирует историческую метаморфозу, свидетелями которой мы время от времени становимся, когда оковы колониального режима со временем становятся своего рода проводником, с помощью которого культура порабощенного народа вторгается в культуру колонизаторов. В свое время поездка на фестиваль колесниц в далекую, экзотическую Ориссу считалась чуть ли не обязанностью каждого христианского путешественника. Их ледянящие кровь описания были призваны пробудить в набожном читателе чувство негодования в отношении действа, которое расценивалось как «живой пример идолопоклонства во всей его варварской помпезности».1 Кому в ту пору могло прийти в голову, что тот же самый фестиваль спустя некоторое время будет проводиться в самом сердце бывшей империи?

В наши дни преданные Джаганнатхи с Запада ежегодно проводят фестивали Ратха-ятры в крупнейших городах Европы и Америки, наглядно демонстрируя тот факт, что это поклонение изваянию Бога с успехом привилось в странах Запада. Каким же чудом это поклонение, прежде казавшееся людям Запада, воспитанным в духе иудео-христианской традиции, столь чуждым и отталкивающим, стало настолько привлекательным и близким их сердцу, что многие из них приняли его всей душой?

Не буду скрывать, я принадлежу к их числу. Я вступил в Международное общество сознания Кришны в 1971, году будучи еще студентом факультета религиоведения Темплского университета. Годом позже, когда я стал президентом филадельфийского храма Общества, мне представилась возможность установить Божества2 Джаганнатхи в храме и провести первый фестиваль Ратха-ятры на восточном побережье Соединенных Штатов. Такова, вкратце, исповедь американского «язычника».

Международное общество сознания Кришны (сокр. ИСККОН), известное также под именем Движения «Харе Кришна», представляет собой современное продолжение духовной традиции гаудия-вайшнавизма, и именно ачарья-основатель ИСККОН Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада ввел и прочно укрепил в странах Запада поклонение Божествам. Запад повидал многих эмиссаров традиций индуизма, приезжавших туда и до и после Шрилы Прабхупады. Их проповедь состояла преимущественно из философских рассуждений на духовные темы в рамках монистической философии адвайта-веданты. Они делали упор на йогических упражнениях и медитации, не уделяя особого внимания ритуалу как таковому, либо же вовсе отрицая его, и полностью перенимали западный образ жизни. Однако Прабхупада в своем стремлении пересадить традиции бхакти на новую почву, выбрал принципиально иной подход, и вскоре ИСККОН на удивление всем расцвел во всем своем диковинном великолепии: этакий уголок средневековой Индии прямо посреди современной Америки.3 Люди, впервые посещавшие храм или сталкивавшиеся на улице с процессией Ратха-ятры, погружались в совершенно иной мир, их уносил с собой ошеломляющий поток ощущений: воздух наполняли голоса поющих, барабанные ритмы, звон ручных тарелочек и колокольчиков, в то время как преданные в развевающихся одеждах танцевали перед богато убранными Божествами, которых украшали драгоценности и гирлянды, и все вокруг было напоено густым ароматом благовоний и цветов. Для жителя Запада вполне естественно задаться вопросом, почему преданные придают такое большое значение внешней стороне, что общего с духовным имеет этот поток внешних ощущений? Зачем человеку, воспитанному в одной культуре, перенимать внешние атрибуты другой? Что толкает их на это?

Причина, по которой, Шриле Прабхупаде удалось сделать то, чего не смог сделать ни один индийский проповедник на Западе, кроется в уникальной природе бхакти. Шрила Прабхупада принес с собой и дал людям не просто некую философскую систему или отдельные аспекты традиции, но целую духовную культуру, доступную для каждого и охватывающую все стороны жизни. Традиция бхакти, какой он принес ее на Запад, была призвана полностью, без остатка одухотворить жизнь человека. И именно с этой целью в ИСККОН было введено поклонение Божествам в храме (арчана) — одна из наиболее важных составляющих бхакти.

Истоки уникальной духовной традиции гаудия-вайшнавизма связаны с именем Шри Чайтаньи Махапрабху (1486-1534), родившимся в Бенгалии. Хотя сам Чайтанья оставил после себя лишь несколько стихов, его ближайшие ученики по его указанию написали многочисленные книги, в которых подробно изложили его учение. Во главе их стояли братья Санатана Госвами и Рупа Госвами, которые прежде занимали министерские посты в правительстве Хуссейн Шаха. К Рупе и Санатане впоследствии присоединились еще четверо санньяси, последователей Чайтаньи: Джива, Гопала Батта, Рагхунатха Даса и Рагхунатха Батта. Труды этих шести госвами Вриндавана вместе с биографией Чайтаньи, написанной на бенгальском языке их учеником Кавираждей Госвами, являются каноническими текстами гаудия-вайшнавизма. Важные труды по теологии были написаны также Вишванатхой Чакраварти и Баладевой Видьябхушаной, жившими в XVIII веке. Перу последнего принадлежит «Говинда-бхашья», общепризнанный комментарий гаудия-вайшнавов к «Веданта-сутре».

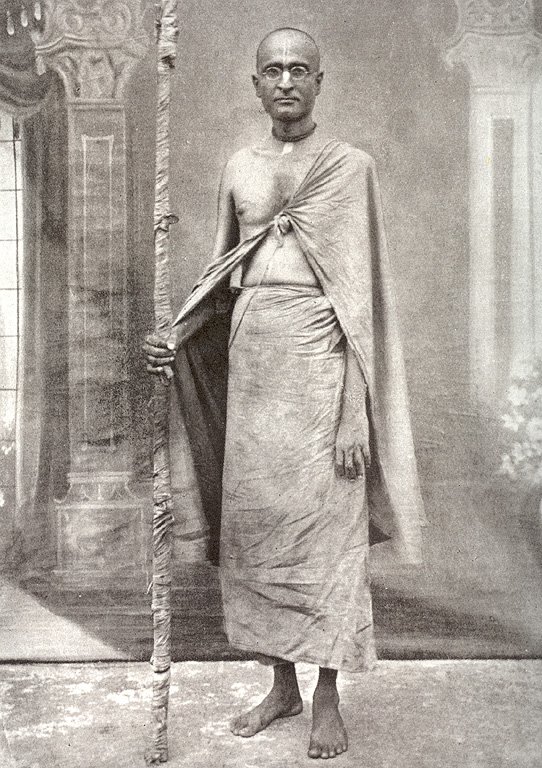

Уже в XIX веке Бхактивинода Тхакур (1838-1914) вынашивал планы проповеди учения гаудия-вайшнавизма в странах Запада. Он получил западное образование и стал первым ачарьей, писавшим на английском языке. Бхактивинода Тхакур видел, что в учении гаудия-вайшнавов заложены возможности универсальной религии. Исполняя обязанности мирового судьи при британском магистрате штата Орисса, он написал около 100 книг, в которых подробно объяснил учение Чайтаньи. Бхактивинода Тхакур всеми силами старался возродить в гаудия-вайшнавизме дух проповеди, надеясь, что в один прекрасный день это учение выйдет за пределы Индии. Эти попытки были продолжены его сыном Бхактисиддхантой Сарасвати (1874-1937), который создал миссионерскую организацию «Гаудияа-матх», насчитывавшую более 60 храмов по всей Индии. В 30-е годы нашего столетия он посылал проповедников-санньяси в Лондон и Берлин, однако они не добились там ощутимых успехов. Лишь позже одному из его учеников удалось оправдать ожидания Бхактивиноды Тхакура. Им стал А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, основатель ИСККОН.

В своем стремлении принести движение Чайтаньи на Запад, Прабхупада очень многое позаимствовал у предшественников. По образцу «Гаудия-матха» была создана организационная структура ИСККОН, и, подобно Бхактисиддханте, в проповеди он главным образом опирался на распространение книг. В своих произведениях Прабхупада старался раскрыть и передать западному читателю все богатство философского и духовного наследия гаудия-вайшнавизма. В основу его комментариев к «Бхагавад-гите» легли труды Баладевы Видьябхушаны, а комментарии к «Шримад-Бхагаватам» были составлены им на материале комментариев Санатаны Госвами, Дживы Госвами, Вишванатхи Чакраварти и Баладевы Видьябхушаны.

В учении Чайтаньи, которое Прабхупада усвоил от своих предшественников и принес на Запад, особое внимание уделяется повторению святых имен Бога (прежде всего в виде мантры Харе Кришна) как единственному действенному методу обретения освобождения в этот век. Тем не менее все учителя прошлого большое значение придавали также и практике арчана. Шесть Госвами Вриндавана, помимо проповеди и литературной деятельности, возводили храмы, устанавливали в них Божества и проводили пышные обряды поклонения им. Позже Бхактисиддханта делал то же самое. Когда Прабхупада только начинал проповедовать философию сознания Кришны в Америке, его последователи просто повторяли мантру Харе Кришна, однако позже, сочтя, что его ученики уже в достаточной степени духовно очистились благодаря повторению мантры, он ввел в практику поклонение Божествам — арчана. В марте 1967 года, спустя примерно год после того, как у Прабхупады появились первые преданные ему ученики, он устанавливает в Сан-Франциско Божества Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры.4 Церемония установления Божеств была предельно простой, как и введенный им порядок поклонения. Но по мере того, как ученики приобретали необходимые навыки, Прабхупада постепенно поднимал стандарты арчана и уже в июне 1969 года в Лос-Анджелесе были установлены первые в ИСККОН Божества Радхи и Кришны.5

В наши дни поклонение Божествам проводится во всех храмах ИСККОН, и это упорядочивает и регламентирует жизнь преданных. В большинстве храмов на алтаре находятся три вида Божеств: Гаура-Нитай, Радха-Кришна и Джаганнатха-Баладева-Субхадра. Первые представляют собой изображения Чайтаньи (которого также называют Гаурангой или Гаурахари) и Его ближайшего спутника Нитьянанды;6 Радха-Кришна — это основные Божества гаудия-вайшнвов; кроме того, преданные поклоняются Божествам Джаганнатхи, поскольку Чайтанья ежедневно поклонялся им в храме Джаганнатхи в Пури, где Он провел последние 18 лет своей жизни. В некоторых храмах преданные также поклоняются шалаграма-шилам. Процедуры храмового поклонения в ИСККОН отвечают стандартам, установленным для Гаудия-матха Бхактисиддхантой Сарасвати и закрепленным в руководстве под названием «Арчана-паддхати», которое в свою очередь опирается на «Хари-бхакти-виласу» Санатаны Госвами.7

В этой статье я хотел бы как можно яснее показать, что значит для преданного, подобного мне, поклонение и служение образу Господа в храме. Каждый, кто желает понять смысл этого духовного образа жизни, должен принимать во внимание как философскую (теологическую), так и практическую сторону арчана. Другими словами, даршан Божеств должен рассматриваться двояко: как философия, подводящая логическую основу под поклонение Божествам и объясняющая его, и как конкретный акт общения с Божеством. Эти две разновидности даршана тесно связаны между собой и весьма любопытным образом взаимодействуют друг с другом.

Буквально слово «даршана» означает «созерцание», однако созерцающего Божество преданного не следует считать обычным зевакой. По определению Дианы Экк, даршан — это лицезрение Божественного, «способность воистину увидеть божественный образ».8 В то же время слово «даршан» употребляется также по отношению к философии или теологии, и, как объясняет Шриватса Госвами, под этим подразумевается не некая абстрактная система познания, а «то, что позволяет видеть».9 Это же имел в виду и Прабхупада, когда говорил, что преданный смотрит на мир через призму священных писаний («шастра-чакшус»),10 или глазами, открывшимися благодаря трансцендентному знанию.11

Я, как и те, кто, подобно мне, поклоняется Божествам, твердо убежден, что Бог может проявиться в конкретной, доступной для восприятия форме. Чтобы обрести подобную уверенность, мне пришлось преодолеть в себе определенные предрассудки о природе Бога, доставшиеся нам в наследство от иудео-христианской традиции. Эти предрассудки мешают большинству людей Западе по достоинству оценить поклонение Божествам. Несомненно, в «Ветхом Завете» идолопоклонство строго осуждалось, что должно было удержать последователей Яхве от поклонения «Баалам и Истхарам» — идолам соседних племен, однако не это сыграло решающую роль в формировании представлений о Боге в классическом иудео-христианстве. Здесь основное влияние оказали толкования поздних теологов, уходящие корнями в метафизику греческой философской школы с ее презрением ко всему конкретному и осязаемому. В результате этого сложилось представление, что сама природа Бога делает невозможным Его изображение.

В философии Аристотеля и Платона неизменному и нетленному (т. е. божественному) отводится место в сфере сознания. В представлении Аристотеля, Бог — это беспримесный разум, независимо существующий бестелесный интеллект. В свою очередь, Платон полагал, что Всевышний является абстрактной эмпирической сущностью, или, другими словами, объектом познания — неким вселенским принципом. Эта тенденция рассматривать духовные категории с позиций некоего «разума» впоследствии нашла свое продолжение и в западной теософии. Примером тому может послужить выступление Вилльяма Джеймса на съезде протестантов-унитан, где он изложил свои взгляды на «основные составляющие» понятия «Бог». В его представлении, Бог должен рассматриваться как «персонификация разума». Хотя Джеймс решительно отстаивал свое определение, он не посчитал нужным хоть как-то объяснить, что он понимал под «разумом». Судя по всему, Джеймс не видел в этом особой необходимости.12

Вместе с тем, некоторым западным теологам и вовсе претила мысль об использовании позитивных определений «Бога». Филон Александрийский, философ иудео-эллинистической школы, в отличие от Платона, считавшего божественное доступным для познания, утверждал, к примеру, что Бог настолько отличен от всего, что не может иметь имени, не может быть описан или понят.13 Фома Аквинский, в свою очередь писал, что «мы не в силах познать что есть Бог, нам доступно только то, что Он не есть». Подобный подход к трансцендентному и божественному подразумевает отказ от «позитивной теологии» в пользу «негативной теологии». В этом случае даже позитивные описания Бога представляют собой совокупность отвлеченных понятий, таких, как «благой», «мудрый», «справедливый», «всемогущий» и т. п. (Фома Аквинский, например, уверяет, что чем абстрактнее имена,...тем более они уместны в отношении Бога). Кроме того, смысл даже этих абстракций зачастую полностью искажается. Их принимают за красивые метафоры и считают не качествами самого Бога, а производными от Него.

Человек, воспитанный в духе этой традиции, вероятнее всего будет считать изваяние Господа в вишнуитском храме — имеющее сходное с человеческим обличие, да к тому же изысканно одетое, украшенное драгоценностями и гирляндами — не более чем порождением примитивного интеллекта, этаким объектом поклонения для тех, чьи представления о Боге по непонятным причинам изрядно запоздали в своем развитии, или же для тех, кому и вовсе нет дела до божественного и трансцендентного. К примеру, Вилльям Крук в своей статье «Обычай идолопоклонства» в энциклопедии Гастинга пишет, что людям Индии христианство и ислам «принесли неоценимое благо, дав индусам более чистую концепцию Бога». Далее он цитирует А.К. Лаэла:

- «В сущности, идолопоклонство представляет собой не что иное, как ярко выраженный народный символизм. Оно зародилось еще в те времена, когда не знающий письменности человек решил воплотить в дереве и камне свое грубое и неразвитое представление о Боге. Подобное самовыражение с использованием разного рода предметов находит свое продолжение и в высокоразвитых обществах, пока в конце концов выражаемая идея не становится такой тонкой и возвышенной, что может быть выражена исключительно на письме или в речи».14

Ещё одно препятствие для правильного понимания арчана исходит из самой Индии. Практически все индийцы, когда-либо выступавшие на Западе в защиту поклонения Божествам, являлись последователями адвайта-веданты. Их представления, по сути дела, мало чем отличались от критических представлений христианских философов о том, что люди, поклоняющиеся божественному образу, не отличаются особой духовностью и глубоким пониманием, поскольку само Божество, на их взгляд, является майей и поклоняющиеся ему пребывают в иллюзии. Как следует из учения Шанкарачарьи, Брахман познается как ниргуна, т.е. лишенный имени, формы, качеств и отношений, и человек, познающий Брахман, в конце концов осознает свою полную тождественность Ему.15 Однако для невежественных людей Брахман предстает как «сагуна» — как Божественная Личность, Творец, который отличен от поклоняющегося. Далее Шанкарачарья отмечает, что такие категории, как «преданный», «объект преданности» и т. п. являются атрибутами именно невежественных форм поклонения. Следовательно, человек, идущий духовным путем, должен в конце концов понять, что для осознания Бога ему следует поставить во главу угла «негативную теологию», ибо Бога невозможно описать словами, а тем паче изобразить. Но несмотря на все это, последователи Шанкарачарьи весьма одобрительно относятся к поклонению Божествам, считая его своего рода шагом вперед, ведь, в конце концов, «все пути ведут к одному» (точнее, к адвайта-веданте). На самом деле если принять эту точку зрения, то окажется, что и Бог вайшнавов, которого изображают в виде Божества, и более абстрактный христианский Бог, выражаемый исключительно в словах, в равной степени являются плодом воображения и нет нужды сравнивать их между собой, ведь и в том и в другом случае мы имеем дело с символами и материальными способами передачи того, что находится вне пределов досягаемости мысли и речи.

В действительности те защитники поклонения Божествам, которые приписывают арча-мурти символическое значение, выставляют существующую теорию и практику арчана в ложном свете, что подтверждают христианские борцы с язычеством. Преподобный В. Уард, баптистский миссионер, живший в Серампуре, отдает должное такой трактовке как «лучшему оправданию идолопоклонства», но в то же время отмечает следующее:

- «Индус приучен думать, что Божество является самим Богом. Тот же, кто осмеливается предположить, что Божество — это не что иное, как совокупность материалов, из которых оно сделано, подвергается суровому осуждению. По словам Тантрусару, такому безбожнику уготованы адские муки. Таким образом, в представлении обычного люда идолы божественны; они занимают место, которое по праву принадлежит одному Богу, и им служат, возносят хвалу, выражают почтение, что следует делать лишь в отношении Бога, как этого Он Сам требует от нас. Тем самым игнорируется слово Бога и попирается добродетель, проистекающая из знания о Его величии и власти над сотворенным им разумным существом».16

О том же свидетельствует и Дж. Н. Фаргюхар, который цитирует одного индийского реформатора-иконоборца:

- «Как бы ни уверяли нас защитники идолопоклонства в том, что поклонение материальным предметам представляет собой лишь способ сосредоточения помыслов на Едином Истинном духовном Боге, упрямый факт остается фактом: идолопоклонники действительно верят в то, что некоторые из идолов являются воплощениями Бога, называемыми «арчf-аватfрами» (воплощениями Бога, предназначенными для поклонения), а не просто символами...»17

Представления вайшнавов о Боге действительно отличаются конкретностью и недвусмысленностью (потому-то и существует возможность Его изобразить). Что же касается различных обвинений, то я хотел бы отметить, что в гаудия-вайшнавской традиции эти представления имеют теологическую основу, исключающую возможность того, что они продиктованы сентиментальностью, и выводящую нас за рамки «негативных теологий» христианского и адвайтистского толка в мир трансцендентного.

Для начала я приведу несколько стихов их «Брахма-самхиты» (5.29-33),18 чтобы дать возможность яснее представить ту концепцию, о которой идет речь:

- «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, источнику всего сущего. Он пасет коров, исполняющих все желания, в обители, созданной из духовных самоцветов, где всюду растут деревья желаний (калпа-врикши) и где тысячи лакшми (или гопи) служат Ему с любовью и благоговением.

Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, виртуозно играющему на флейте. Его глаза прекрасны, точно лепестки распустившегося лепестки лотоса, в Его волосах павлинье перо, а красота Его тела цвета грозовой тучи пленяет сонмы Купидонов.

Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, на чьей груди цветочная гирлянда и прекрасное ожерелье с лунным камнем. В Его руках флейта, усыпанная драгоценными камнями. Он непрестанно наслаждается любовными играми, а Его великолепная, трижды изогнутая форма Шьямасундары вечна и нетленна.

Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, чей трансцендентный, ослепительно прекрасный образ исполнен блаженства, знания и вечности. Каждая из частей Его трансцендентного тела наделена возможностями всех других частей. Он — свидетель, хранитель и источник существования мириад духовных и материальных вселенных..

Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который доступен для чистых преданных и остается непостижимой загадкой для штудирующих Веды. Он свободен от двойственности и непогрешим. Его форма бесконечна, и хотя Он Пуруша, изначальная причина всех причин, Он вечно остается цветущим юношей».19

В этих шлоках Бог предстает в конкретном, наделенном разнообразными чертами облике. Он — обладает телом определенного оттенка, Он стоит в характерной для Него позе, на Нем особые украшения. Он живет в поражающей своим изобилием духовной обители. Все это свидетельствует о том, что Бог, вне всяких сомнений, обладает именем, формой, качествами, что Он вступает в различные отношения и что Он разносторонне деятелен. Кроме того, все эти черты Его личности «трансцендентны», т.е. по своей природе принципиально отличны от имен, форм, качеств, отношений и деятельности, существующих в материальном мире.

Хотя личностная ипостась Бога исполнена многообразия, это многообразие имеет недвойственную природу (адвайта). Духовная форма Бога имеет природу абсолютного единства. В отличие от обусловленных душ, душа и тело Кришны неотличны друг от друга, так же как неотличны друг от друга части тела и их обладатель, Его атрибуты и их владелец. К тому же, каждая часть тела Бога может исполнять функции всего целого. По словам Бхактисиддханты Сарасвати, тело Кришны — это «концентрированный» Брахман.20

Приверженцам столь детализированного описания Бога, конечно же, приходится выслушивать со стороны своих оппонентов как на Западе, так и на Востоке, упреки в том, что они, дескать, привносят свои материальные представления в сферу духовного. В ответ на это, мы со всей решимостью заявляем, что наши представления о теле Кришны не есть проявление наивного антропоморфизма. Напротив, человеческое тело является «теоморфным» — созданным по образу и подобию истинной формы Бога. Однако достаточно одного лишь упоминания о «духовной форме», чтобы вызвать непонимание среди наших оппонентов, которые никак не могут взять в толк, как можно сравнивать столь разные, казалось бы, понятия. Они привыкли думать, что дух представляет собой нечто абстрактное, прямо противоположное конкретному и определенному — нечто запредельное и не имеющее ничего общего с телом и чувствами.

Духовный поиск через отрицание является, на мой взгляд, характерной чертой одной из стадий — промежуточной ступенью развития религии в обществе, и в разных ипостасях эта коцепция присутствует во всех основных религиозных традициях. На этой стадии выделяются как бы две сферы: сфера субъекта (т.е. человека, занятого духовными поисками) и сфера объекта (т.е. цели духовных поисков — божественного). Сферу субъекта характеризуют аскетизм и умерщвление плоти, а для сферы объекта характерно осмысление божественного путем постепенного абстрагирования или отрицания (via negativa). Эта стадия отрицания представляет собой реакцию на материализм, протест против такого образа жизни, при котором основное внимание уделяется погоне за преходящим счастьем, понимаемым как чувственные удовольствия. Сфере субъекта материализма зачастую присуще полное отрицание чего бы то ни было божественного. Но в то же время существуют так называемые материалистические религии, в которых объектом поклонения служат деваты — полубоги или подобные им существа, и поклонение или жертвоприношения им совершаются ради достижения каких-либо мирских целей. В Древней Греции стадия отрицания в развитии религии началась, когда Ксеофан подверг острой критике эллинистическую традицию поклонения различным человекоподобным богам. Ранние христиане также выступали с критикой в адрес политеизма и идолопоклонства, положительно отзываясь об «отрицающей теологии» древнегреческих мыслителей (в особенности Платона), которую они считали боговдохновенной.21

Принимая во внимание вышеописанную парадигму характерных стадий развития религии, следует отметить сходство позиций христиан и последователей адвайта-веданты, отвергающих вайшнавское поклонение Божествам. Это сходство проявляется в том, что суждения и тех и других, с присущими им особенностями, весьма характерны для стадии отрицания. На этой стадии изображение Бога в конкретной форме рассматривается как анохронизм, принадлежащий к предыдущему, уже пройденному этапу. Однако такая оценка вайшнавских представлений о Боге в корне неверна, поскольку в действительности эти представления относятся к третьей, высшей стадии развития религии.

В своих книгах и лекциях Прабхупада неоднократно подвергал критике теологические концепции, принадлежащие к первым двум стадиям развития религии, наиболее ярко представленным в Индии. К первой стадии относятся карми, которые стремятся обрести материальное благополучие с помощью ведических жертвоприношений или поклонения разного рода деватам. Вторую стадию представляют концепции гьяни или маявади, которые ищут освобождения, следуя философским доктринам адвайта-веданты. Между тем, критика Прабхупады лишь на первый взгляд была направлена на конкретные исторические традиции. В действительности объектом его критики было свойственное многим людям отношение к духовности, лежащее в основе подобных исторических образований. Один из первых учеников Прабхупады делится своими воспоминаниями по этому поводу:

- «В своих первых лекциях в Нью Йорке в 1966 году Прабхупада очень часто критиковал имперсоналистов-маявади, и, не понимая, кого он имел ввиду, мы с другом шутили по этому поводу: «Маявади?! Когда ты в последний раз встречал маявади?» Никто из нас не мог взять в толк, зачем он нам об этом говорил. Маявади, как мы их себе представляли, были группкой индийских философов, которым Прабхупада, судя по всему, объявил войну на почве теологии. Но на самом деле это мы были теми самыми маявади».22

Иногда могло показаться, что Прабхупада вступал в ненужную полемику или старался обосновать свои убеждения. Однако в действительности его слова были призваны излечить человека от заблуждений. Он был обязан помочь нам, своим ученикам, еще только вступающим на путь, ведущий к чистой бхакти, чистому преданному служению, преодолеть два препятствия на этом духовном пути: жажду материальных наслаждений и желание обрести освобождение с помощью умозрительного философствования. Еще Рупа Госвами определил чистую бхакти как преданное служение, неоскверненное примесями кармы и гьяны. Иначе говоря, чтобы достичь высшей стадии развития религии нужно, полностью избавиться от приверженности к представлениям, сформировавшимся на двух предыдущих стадиях.23

В бхакти нет места для привязанности органов чувств к материальным объектам, столь характерной для первой стадии (кармы), равно как и для полного игнорирования потребностей чувств и умерщвления плоти, присущих второй стадии (гьяне). В отличие от этого, чувства в процессе бхакти направляются на духовные объекты, в частности на имя Бога, Его форму, качества и деяния. Маявади возразят, что имя, форма и тому подобное присущи материи, но не духу, и что не следует путать материальное с трансцендентным. За этими возражениями кроется представление о том, что если бы у Бога действительно были имя, форма, качества и т. д., то они неизбежно были бы материальными. Однако с точки зрения логики у нас нет никаких оснований делать вывод, что все имена материальны, все формы материальны, все индивидуальные качества материальны и т. д. и т. п. Сами по себе подобные заявления являются следствием приложения мирских представлений об именах формах и качествах к сфере трансцендентного. В Индии вайшнава-бхакти испокон веков находилась в непримиримой оппозиции по отношению к гьяне, которую исповедуют маявади, и, оставаясь верным этой традиции, я хотел бы привести несколько доводов против всеотрицающей теологии адвайта-веданты.

Итак, цель гьяны — это познание Абсолюта путем отсеивания всего относительного. Однако, нелишне заметить, что подобное отсеивание имеет свои пределы и само по себе неполноценно. К примеру, если допустить, что «форма» — понятие материальное, то тогда Абсолют следует характеризовать как «бесформенный». Поскольку само определение требует, чтобы в нем присутствовало слово «форма», если понятие «форма» материально и относительно, то, стало быть, на тех же основаниях можно считать материальным и понятие «бесформенный». Следовательно, если к проблеме определения Абсолюта подходить исключительно с позиций «отсеивания», то в результате может сформироваться только некая относительная, материальная концепция.

Таким образом, нельзя опираться только на отрицание. Как я уже отмечал, попытки постичь Бога проходят три стадии: кармы, гьяны и бхакти. Любопытно, что эти три стадии вместе образуют систему, напоминающую диалектическую триаду: теза, антитеза и синтез. Метод отрицания представляет собой не заключительный, а лишь промежуточный этап в этой системе, и потому он не ставит последней точки в процессе познания. В конце концов понятие «форма» и противоположное понятие «бесформенный» приходят к конечному синтезу и образуют противоречивое, с материальной точки зрения сочетание формы и бесформенности. В наши дни со страниц книг философов-имперсоналистов довольно часто раздаются призывы выйти за пределы философии отрицания. Но, как правило, за этим стоит желание полностью исключить роль ума и интеллекта в процессе спонтанного, подсознательного «акта» познания. Не стоит, однако, считать сочетание понятий «форма» и «бесформенный» непостижимой игрой слов, лишенной всякого смысла. Прежде всего, для большей ясности, давайте определим понятие «форма» как «материальная форма». Тогда отрицание формы, т.е. понятие «бесформенный», будет означать «отсутствие материальной формы». Теперь совсем нетрудно понять, к чему будет приводить синтез понятий «форма» и «бесформенность», или отрицание отрицания, которое содержится в понятии «духовная форма». Понятие «духовная форма» представляет собой единство понятий «форма» и «бесформенность»: наличие формы и, одновременно с этим, отсутствие (материальной) формы.

Тот подход, который я применил в отношении объекта, может быть использован и применительно к субъекту. Любая работа, осуществляемая действующими и познающими органами чувств, может быть названа кармой, но чаще это слово используется для обозначения деятельности, которая порождает привязанность субъекта к материальному миру (см. «Бхагавад-гита», 8.3.). Продиктованная материальными желаниями деятельность является отличительной чертой стадии кармы. В свою очередь, на стадии гьяны субъект стремится полностью прекратить всякую деятельность. Так, Шанкарачарья пишет в своем комментарии к «Бхагавад-гите», что «авидья и кама (невежество и желание) являются корнем любой деятельности»,24 и далее:

- «Когда человек научится воспринимать этот двойственный мир как иллюзию, как сон, когда он постигнет свое «Я», то тогда его долгом будет не деятельность, но отречение от всякой деятельности... Когда человек осознает свое «Я», тогда органы восприятия и воспринимаемые ими объекты перестанут будоражить его сознание».25

Бхакти позволяет преодолеть подобную альтернативность действия и бездействия. Что касается чувственного восприятия, то в бхакти оно не отвергается, но и не становится поводом для наслаждения. По словам Рупы Госвами, который в свою очередь цитирует «Нарада-панчаратру», бхакти означает служение Господину чувств (Богу) посредством самих органов чувств.26 Если органы чувств используются исключительно в служении Богу, то такая деятельность, как подтверждается в «Бхагавад-гите», одновременно будет являться бездействием.27 Другими словами, преданное служение складывается из действий, которые не являются кармой. Их порождает не кама, которая представляет собой желание услаждать свои чувства, а према — бескорыстное желание доставить удовольствие трансцендентным чувствам Кришны.28

Итак, все сказанное выше имело своей целью показать, что духовная природа Бога нисколько не препятствует тому, чтобы Он стал трансцендентным объектом для чувств, и что духовная жизнь не требует от нас подавления деятельности чувств. Далее я расскажу, каким образом в гаудия-вайшнавизме рассматривается недвойственная природа Бога и как определяются Его отношения с миром.

Недвойственность (адвайта) для гаудия-вайшнава вовcе не указывает на отсутствие многообразия. Абсолютное единство заключает в себе и многообразие, что тем самым выводит его за рамки противоречия единства и многообразия, или единственного и множественного. Единство, отрицающее многообразие, является материальным единством. Этот принцип духовного единства распространяется и на отношения, связывающие Бога с миром. Факт существования реального мира вовсе не подразумевает существования чего-то отличного от Бога, что ограничивает Его безграничность. Бог всегда остается «адвайа», единым, свободным от двойственности и противоречий, ибо Он вмещает в себя весь мир, одновременно оставаясь в стороне от него. «Все живые существа пребывают во мне, - говорит Кришна в «Бхагавад-гите» (9.4), — Но я — не в них». Это утверждение в гаудия-вайшнавизме объясняет философия ачинтья-бхедабхеда-таттвы, в основу которой положен принцип одновременного единства и различия. Этот принцип гласит, что нет ничего отличного от Кришны, в то время как Кришна отличен от всего. «В каком-то смысле, ничто не отлично от Кришны, но, между тем, ничто не является Кришной, кроме Него Самого». Весь наблюдаемый мир, состоящий из духа и материи — пара пракрити и апара пракрити, выражаясь языком «Бхагавад-гиты» (7.5) — в каком-то смысле является Кришной, поскольку состоит из Его энергии.

Эти три утверждения, а именно то, что в сфере трансцендентного есть место многообразию форм имен и качеств, что существует абсолютное единство, которое включает в себя и многообразие, и что существует духовная деятельность чувств — формируют теологическую основу для поклонения Богу в образе Божества в храме.

Во-первых, если Бог является трансцендентной личностью, обладающей формой, качествами и цветом тела, а также множеством других характерных черт, то тогда вполне можно правдиво изобразить Его. Ничем не обоснованные заявления о том, что детализированное изображение Бога является плодом воображения или следствием материальных представлений, свидетельствуют об элементарном заблуждении. Создать изображение Бога, безусловно, можно и оно будет соответствовать действительности.

Во-вторых, свойственная Богу недвойственность (включающая в себя многообразие) дает все основания полагать, что изображаемый объект и само изображение (например, звуковое или запечатленное в камне) не отличны друг от друга. На основе этой концепции построена, к примеру, гаудия-вайшнавская теология Святого Имени. Вкратце, она сводится к тому, что Кришна неотличен от Своего имени и любой, кто произносит Его имя, сразу получает возможность непосредственно общаться с Ним. Таким образом, имя Кришны является аватарой Кришны в звуке. Подобно этому, Божество Кришны в храме тоже является Самим Кришной. Оно не просто символизирует Кришну или изображает Его — Кришна Сам присутствует в храме в образе арча-аватары. В этом и заключается смысл недвойственности Бога.

В-третьих, не существует причин, по которым Бог не может присутствовать в форме, сделанной из дерева или камня. Бог и Его энергия едины, к тому же, с точки зрения Абсолюта, разделения на дух и материю просто не существует, а есть лишь разнообразные проявления духа. И поскольку, в определенном смысле, Бог есть все, то следовательно, Он может без труда проявиться в материи. Он способен, так сказать, превратить материю в дух. Таким образом, хотя Бог и не является камнем или деревом, Он может в полной мере проявиться в форме, сделанной из камня или дерева.

Все духовное и материальное создано всесильной энергией Бога. Хотя энергия Кришны едина, она действует трояко: в качестве Его внутренней энергии (антаранга-шакти) она образует трансцендентное царство Бога, духовный мир; в качестве внешней энергии (бахиранга-шакти) она создает материальный мир; и в качестве пограничной энергии (татастха-шакти) она служит источником возникновения великого множества индивидуальных душ, джив, которые занимают «пограничное» положение, поскольку могут существовать в среде либо внутренней энергии, либо внешней. Хотя производные внутренней и пограничной энергий именуются «духовными» проявлениями, а продукты внешней энергии — «материальными», в конечном счете все духовно, поскольку все сущее так или иначе связано с Кришной, являясь порождением Его энергии. Термин «духовный» означает «связанный с Богом», а термин «материальный» значит «отделенный от Бога». И поскольку в действительности все связано с Богом, то материи просто не существует. Тем не менее, условно внешнюю энергию называют «материальной», так как она заставляет очарованные ею души думать, что они не связаны с Богом. Под влиянием внешней энергии мы утрачиваем способность видеть связь между нами, окружающими нас людьми, предметами и Богом. В результате создается иллюзия материи. Эта иллюзия предназначена для тех, кто желает быть независимым от Бога, что само по себе онтологически невозможно однако Кришна вполне может избавить от влияния этой иллюзии тех, кто хочет этого. В этом случае, повинуясь Его воле, та же самая энергия, которая прежде отделяла живое существо от Бога, становится связующим звеном между ними. Так, благодаря своему могуществу, Кришна преобразует внешнюю энергию во внутреннюю. В качестве иллюстрации этому Прабхупада приводил пример электротехника, который с помощью соответствующих приспособлений использует электроэнергию либо для охлаждения, либо для нагревания. Когда «материя» используется для того, чтобы связать живое существо с Кришной, она берет на себя роль внутренней энергии или духа. Следовательно, если Бог по доброте Своей предстает в образе Божества в храме, становясь доступным для материально ограниченных органов чувств поклоняющегося, то в этом случае происходит преображение материи в дух. Прабхупада неоднократно подчеркивал следующее:

- «Господь в образе арча-мурти, формы, сделанной из материальных элементов, нематериален, поскольку, как утверждается в «Бхагавад-гите», сами эти элементы, хотя и отделенные от Господа, представляют собой проявления Его энергии. Поскольку материальные элементы — это энергия Господа и так как между энергией и ее источником не существует разницы, то Господь может проявиться в любом из материальных элементов. Воздействие Солнца проявляется через его лучи, несущие тепло, и свет самого Солнца; подобно этому Кришна, посредством своей непостижимой энергии, может проявить Свою изначальную духовную форму в любом материальном предмете, включая камень, дерево, краску, золото, серебро и драгоценные камни... Шастры предостерегают нас: ачарйа вишнау шила-дхих — арча-мурти, Божество в храме, ни в коем случае нельзя считать камнем, куском дерева или материльным предметом... Несмотря на это, обывателю будет казаться, что Божество сделано из камня, дерева или другого материала. Но, поскольку источником всех материальных элементов в конечном счете является Высшее Духовное Существо, то фактически не существует ничего материального».29

Итак, согласно теологии гаудия-вайшнавизма, иллюзия материи исчезает, как только спадает пелена невежества. В то же время, это вовсе не означает, что вместе с этим исчезает и сам наблюдаемый нами мир. Напротив, все сущее предстает в истинном свете — как дух, как энергия Господа, одновременно тождественная Ему и отличная от Него.

Бог нисходит в этот мир в образе арча-аватары по просьбе Своих чистых преданных, которые всей душой стремятся помочь духовно неразвитым людям избавиться от невежества. Бог милостиво приходит к нам в образе арчи, становясь доступным даже для материально ограниченных органов чувств, и тем самым дает преданным возможность полностью погрузиться в преданное служение телом, умом и чувствами. Преданные, со своей стороны, обязанны старательно служить Божеству, оказывать Ему должное почтение и внимание. В одном из писем, затрагивающих тему храмового поклонения, Прабхупада пишет своему ученику:

- «Выполняй все как можно лучше. Я пригласил Кришну прийти к вам, и поэтому нельзя допускать, чтобы с Ним непочтительно обходились. Я ввел систему поклонения Божествам среди неверующих, атеистов, млеччх, яванов, и я молю Кришну: «Я пригласил Тебя прийти сюда, и, поскольку Ты находишься в их сердцах, пожалуйста, надели их достаточным разумом, чтобы они смогли служить Тебе, не причиняя неудобств»... Никогда не смотри на Божество как на камень или кусок дерева. Каждый поклоняющийся должен помнить, что Кришна лично присутствует в храме в образе Божества. Просто Он милостиво предстал перед нами в этой форме, чтобы мы смогли Его увидеть. Это Его милость. Иные Его формы недоступны нашему восприятию».30

Присутствие Божества делает храм в буквальном смысле домом Бога. Преданные, которые живут с Господом, являются прислугой, служащей верой и правдой своему Господину. Преданные служат и поклоняются Божеству в точно так же, как когда-то пажи, фрейлины и вельможи прислуживали и оказывали знаки почтения царю во дворце. Божество считается истинным владельцем храма. (К примеру, храм в Джаганнатха Пури и прилегающая к нему территория являются юридической собственностью мурти Баларамы, старшего брата Кришны.) Вокруг Божества вращается вся храмовая жизнь, и день преданного строится с учетом служения Ему.

Арча-мурти, играющая роль хозяина храма и господина преданных, своим ощутимым присутствием создает атмосферу святости, в которой живут преданные, чьи жизни посвящены служению Богу. Конечно, не каждый преданный способен служить в качестве пуджари, тем не менее все без исключения живущие в храме могут всегда помнить о Божестве, подобно тому, как верная прислуга не может не помнить своего господина, во имя которого она выполняет различную работу и чьим нуждам служит все домашнее хозяйство. Все, что готовится в храмовой кухне, предназначено исключительно для Божества, а Его слуги питаются только остатками с господского стола, иначе говоря, прасадом Божества. Даже кассовая книга храма регулярно выставляется перед Божеством или зачитывается вслух для получения Его одобрения. Ежедневный распорядок, включающий в себя подъем Божества и Его отход ко сну, а также подношение пищи, арати и киртан, задает ритм жизни в храме. Живя в храме, я могу проводить большую часть дня за бумагами в своем офисе, но я всегда буду знать, отдыхает ли Господь или принимает подношения, и о каждом арати меня будут оповещать звуки раковины и звон колокольчика. Хотя Божество находится во внутренних покоях храма, Его присутствие отчетливо ощутимо в каждом уголке храма.

Когда Бог нисходит в этот мир в образе арча-мурти, с Ним проявляется и Его духовная обитель и храм становится точной копией Ваикунтха-локи. Таким образом, храм — это не что иное, как царство Бога на земле. На Вайкунтха-локе Богу служат освобожденные преданные, обладающие духовным телом (сиддха-деха). Точно так же, в материальном мире присутствие арча-аватары дает преданным возможность служить Богу, оставаясь в материальных телах.

На самом деле благодаря такому служению, материальное тело преданного превращается в духовное. Если железный прут поместить в огонь, он постепенно начнет нагреваться и под конец раскалится добела, обретя все свойства огня. Точно так же, материальное тело, ум и чувства преданного постепенно одухотворяются в результате близкого соприкосновения с Божеством.

Присутствие Бога в храме в форме арчи позволяет преданному сосредеточить на Нем все свои помыслы и деятельность органов чувств. Каждый день преданный непрестанно медитирует на Бога пробуя прасад Божества, совершая арати для Его удовольствия, любуясь украшенным телом Божества, вдыхая аромат поднесенных Ему цветов и благовоний, растирая тело Господа ароматическими маслами и одевая Его, делая гирлянды, наряды и готовя для Него. Йоги достигают сосредоточенности ума, обуздывая свои чувства, а преданный достигает того же самого, должным образом используя все органы чувств. В результате его ум и чувства постепенно очищаются, и в конце концов он в полной мере осознает присутствие Бога в арча-мурти.

В основе представления о том, что преданный, находясь в освобожденном, духовно совершенном состоянии, обладает духовными чувствами, лежит вайшнавская концепция личностного Бога. Если Бог является личностью и имеет духовную форму, атрибуты, качества, то постичь и оценить их может лишь тот, кто обладает подходящими для этого органами чувств. Кроме того, если вечной дхармой (обязанностью) души является служение Богу, то душа должна иметь необходимые для служения инструменты (т.е. органы чувств). Также важно, что вся глубина в высшей степени личностного характера Бога проявляется в том, что Он вступает в разные отношения со своими бесчисленными преданными, которые по-разному служат Ему, считая Его своим господином, другом, сыном, мужем или возлюбленным. В «Чайтанья-чаритамрите» приводится описание всевозрастающего блаженства, которое испытывают преданные и Сам Кришна, находящиеся друг с другом в любовных отношениях. Так Кришна вечно наслаждается разнообразными отношениями, связывающими Его с преданными. Вайшнавская концепция Бога рассматривает Его вкупе с Его окружением, подчеркивая тем самым, что трансцендентное тело и чувства Бога связывают Его с теми, кто также наделен духовным телом и чувствами — с освобожденными дживами.

Следовательно, есть все основания утверждать, что джива имеет чувства. Но если она, как это часто случается, начинает питать зависть к Господу и отказывается служить Ему, то в этом случае чувства дживы приобретают материальные свойства. Такой дживе отводится место в сфере материальной энергии, где можно забыть о Боге. Таким образом она впадает в иллюзию независимости от Бога. Чувства дживы «материальны», когда их деятельность направлена на то, чтобы испытать удовольствие, а не на служение Богу, и, поскольку джива заявляет о своих правах на объекты чувств, считая их своей законной собственностью, предназначенной для ее наслаждения, то, как результат этого, объекты чувств тоже кажутся «материей», не имеющей ничего общего со своим истинным владельцем — Богом. Неправильное использование органов чувств приводит к тому, что Бог исчезает из поля зрения такой дживы и пред ее взором предстает одна материя.

Как уже говорилось ранее, в этом положении джива находится на стадии кармы. Когда, прожив много жизней и испытав многочисленные страдания, джива в конце концов понимает, что причиной всех ее страданий является материалистичная жизнь в погоне за чувственными наслаждениями, тогда она пытается игнорировать потребности чувств и отречься от их объектов. Это стадия гьяны. С точки зрения преданного, такая позиция неверна, поскольку в этом случае причиной страданий считаются сами органы чувств, а не злоупотребление ими. Гьяни решает полностью избавиться от тела, ума и чувств, видя в них источник своих страданий.

Однако простое подавление деятельности ума и чувств без их очищения не дает гьяни никаких преимуществ перед карми в том, что касается постижения личности Бога. С другой стороны, бхакта не использует чувства и объекты чувств для наслаждения и не отрекается от них: он занимает и то и другое в служении Господу. Так используемые в служении Богу чувства и их объекты освобождаются от покрова иллюзии и преобразуются в дух от соприкосновения с Богом. В «Бхагавад-гите» (4.24) сказано, что подношение, тот кто делает подношение и сам акт подношения — все становится духовным (Брахманом), когда подношение приносится Всевышнему. В комментарии к этому стиху Прабхупада объясняет феномен одухотворения следующим образом:

- «Здесь, в „Гите“, говорится, что сознание Кришны способно излечить обусловленную душу, которая погружена в материальное. Это обычно называется „ягья“, или деятельностью (жертвоприношением), совершаемой ради удовольствия Вишну или Кришны. Когда какие-то поступки в материальном мире совершаются в сознании Кришны, т.е. исключительно ради Вишну, тогда, пропорционально этому, все вокруг одухотворяется, вовлекаясь в этот процесс. Брахман означает „духовное“. Господь духовен, и лучи, исходящие от Его тела, называются брахмаджьоти, духовным сиянием. Все сущее расположено в этом брахмаджьоти, но когда джйоти покрывает иллюзия наслаждения (майя), оно превращается в материю. Этот материальный покров может быть немедленно сброшен с помощью сознания Кришны. Таким образом, подношение, сделанное во имя Кришны, инструменты подношения, акт подношения, тот, кто сделал подношение, и полученный результат — все вместе является Брахманом, Абсолютной Истиной. Покрытая майей, Абсолютная Истина называется материей. Но материя, задействованная в служении Абсолютной Истине, вновь обретает свои духовные свойства. Сознание Кришны — это процесс преобразования покрытого иллюзией сознания в Брахман».31

Практика арчана в преданном служении является высокоэффективным методом использования материи в служении Абсолютной Истине. Благодаря этому чувства преданного очищаются и когда они окончательно возвращаются в свое изначальное состояние, преданный снова обретает способность полноценно общаться с Богом. Полностью погрузившись в служение Божеству, преданный вступает в вечную жизнь. Еще находясь в этом мире, он уже вошел в царство Бога и его деятельность в преданном служении не влечет за собой никаких кармических последствий. Служение преданного — это действие, которое одновременно является бездействием, так же, как и та форма, которой он служит, является формой Бесформенного. К такому преданному освобождение приходит само собой, как своего рода побочный результат его служения.

Изобилие конкретных, живых подробностей в изображении Бога, столь характерное для вайшнавской литературы и воплощенное в Божествах, установленных в вайшнавских храмах, разумеется служит благодатной почвой для возникновения разного рода ложных представлений. Именно поэтому Рупа Госвами предостерегает нас, цитируя «Падма-пурану», где говорится, что трансцендентная природа имени Кришны, Его формы, качеств и развлечений недоступна для оскверненных материей чувств; лишь чувства, очищенные преданным служением, способны ощутить трансцендентную природу. Для человека, чьи чувства осквернены, арча-мурти кажется всего лишь безжизненной статуей, так же, как и лилы Радхи и Кришны для него не более чем сексуальные отношения. Тем не менее, для преданного, который обладает духовным сознанием, эти подробности, раскрывающие великолепие духовного многообразия, дают пищу для чувств, тем самым очищая их.

Принимая во внимание все сказанное выше, было бы неправильным, с одной стороны, считать изображение или описание Бога метафорическим или символическим. С другой стороны, не менее ошибочно считать их материальными. Что же тогда в действительности означают такие слова, как «форма», «синий», «гирлянда», «флейта» и т.д., когда с их помощью описывают Бога? Их значение может быть либо буквальным, либо нет.

В ответ на это нужно сказать, что все эти слова приобретают свое буквальное изначальное значение лишь в том случае, когда ими описывают Бога. Наши же материальные представления имеют мало общего с буквальным значением этих слов. Ведь царство Бога является истиным, изначальным миром, тогда как этот мир представляет собой всего лишь его имитацию или бледное отражение. Но, несмотря на это, Бог может явить себя в этом мире в форме звука или в виде Божества, и, сосредоточив ум и чувства на словах, описывающих Бога, и на изображении Бога, человек может постепенно очистить их, и в конце концов ему откроется их буквальное значение.

Такое откровение происходит на одной из стадий преданного служения, называемой бхавой. На этой стадии преданный осознает, что между Богом, Его именем, изображением и описанием нет никакой разницы. Это позволяет стереть границу, разделяющую имя и носящего имя, изображение и изображаемый объект. Тождество слова и объекта являет такую степень близости между предметом и его обозначением, какую невозможно адекватно передать даже термином «буквальное значение».

Итак, даршана как теория и даршана как практика, связанные с поклонением Божеству в храме, составляют вместе гармоничное сочетание, дополняя друг друга. Теология, которая рассматривает Бога как личность, наделенную особой духовной формой, качествами и атрибутами, санкционирует храмовое поклонение точному изображению Бога — Божеству. Служение Божеству позволяет слуге очистить свои ум и чувства, сделав их духовными инструментам, с помощью которых можно постичь духовную природу формы Бога, Его качеств и атрибутов и благодаря этому увидеть Бога в Его изображении. Это и называется даршаном или «лицезрением божественного», «способность воочию увидеть божественный образ», по определению Дианы Экк.

Примечания

1. Роберт Соутей, придворный поэт Англии с 1813 по 1843 год, во многом способствовал формированию образа фестиваля колесниц для обывателя времен царствования королевы Виктории, описав это шествие в своей поэме 1809 года «Проклятие Кехама» (14.5).

- Здесь сотни тысяч пиллигримов

Священную телегу за собой влекут;

Их руки, плечи, грудь и бедра

Напряжены, ведь колесница с грузом.

На пути её

Фанатики, отдав поклон,

И к Богу воздевая руки, гибнут.

Джага-Наут! Так кричат они,

А колесница катится, круша все на своем пути,

Сквозь плоть и кости пролагая путь,

Никто не слышит страшных стонов смерти,

И те, кто помогал толкать огромные колеса,

Сейчас раздавлены безумною толпой.

- * * *

Напряжены рука, плечо, бедро,

С большим трудом прередвигая ноги,

Под непосильной ношей падают и гибнут

Паломники, пред смертью Бога призывая.

Они кричат в безумье: «Джага-Наут!»—

И превращаются в живую реку,

Где рассекает волны трупов

Священный экипаж — услышать трудно

Стон умирающих, кто помогал

Движеньям роковых колес...

Вилльям Вард отмечает, что «описание, данное Соутеем, ... хотя не совсем правдивое, отражает тот ужас, который не мог не испытывать христианин, наблюдающий за шествием колесниц». (Обзор истории, литературы и религии индусов, стр. ххvii)

2. В этой статье я следовал примеру Прабхупады, используя термин «Божество» для обозначения формы или образа Бога, установленного в храме для поклонения. В Санскрите существует несколько терминов, которые переводятся словом «Божество»: арчf, шрb виграха, шрb мeрти, арчf-мeрти и арчf-виграха. Коренное значение слова арчf — «сияние» или «восхваление». Мeрти и виграха, эти два слова переводятся как «форма».

3. Это достижение Прабхупады, равно как и отличие ИСККОН от других индуистских Движений на Западе, подробно обсуждал Томас Хопкинс, один из первых исследователей ИССКОН, в книге «Харе Кришна, Харе Кришна» под редакцией Стивена Гельберга, стр. 102-114. А. Л. Бешем также делится своми интересными мыслями об уникальности Шрилы Прабхупады и ИССКОН на страницах той же книги, стр. 163—167.

4. О первом установлении Божеств рассказывается в книге Сатсварупы даса Госвами «Шрила Прабхупада-лиламрита», биографии Шрилы Прабхупады, в третьем томе, стр. 92-103. Там приводятся слова Прабхупады о том, почему его ученики должны начать арчаны с поклонения именно мурти Джаганнатхи:

- Поскольку Господь Джаганнатха очень великодушен и милостив к самым падшим, объяснял Шрила Прабхупада, преданные смогут вскоре поклоняться Ему в своих храмах. Для поклонения формам Радхи и Кришны существуют жесткие и строгие правила, которым преданные, скорее всего, еще не в состоянии следовать. Но Господь Джаганнатха такой добрый, что примет самое незатейливое поклонение (главное петь Харе Кришна), даже если преданный не достиг еще духовных высот.

5. Сатсварупа даса Госвами, «Шрила Прабхупада-лиламрита», том четвертый, стр. 22-23.

6. Вайшнавы признают в Чайтанье воплощение Кришны или, точнее, Радху и Кришну вместе, а в Нитьянанде — воплощение Баларамы, первой экспансии Кришны, который пришел вместе с Кришной на землю Вриндавана и играл роль Его старшего брата.

7. В соответствии с «Чайтанья-Чаритамритой», Чайтанья поручил написать эту книгу Санатане Госвами; в ней он должен был подробно рассказать о поведении и повседневных занятиях вайшнавов, включая арчану и другие ритуалы. См.: «Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 24.324-345. Однако С. К. Дэ считает автором книги Гопалу Бхатту Госвами. Краткое содержание «Хари-бхакти-виласы» содержится в первом томе Мадхья-лилы «Чайтанья-чаритамриты», стр. 20-21, в переводе Бхактиведанты Свами. Полное содержание дает Дэ в книге «Начало развития вайшнавской веры и движения в Бенгалии», стр. 448-529.

8. Диана Экк, Даршан, стр. 4. На страницах 3-7 содержится подробный анализ этой теории.

9. «Интервью со Шриватсой Госвами» из книги Стефана Гельберга «Харе Кришна, Харе Кришна», стр. 228.

10. Бхактиведанта Свами, «Нектар преданности», стр. 168.

11. Бхактиведанта Свами, «Шримад-Бхагаватам», песнь 9.

12. Вильям Джеймс, «Непроизвольные поступки и теизм» из сборника «Желание верить и другие эссе по философии для всех»,стр. 122.

13. акатономастос, арретос, акатолептос. (Де Сомниис, 1.2.67) Фило полагает, что Бог превосходит даже форму Блага и форму Прекрасного (ауто то агатон каи ауто то калон). (Де Опифичио Мунди, 2.8)

14. Джеймс Хастингс, «Энциклопедия религии и этики», том 7, стр. 146. Высказывание Лиалла — из «Образа Азии», Лондон, 1907.

15. Джордж Тибаут, перевод Веданта-сутры с комментариями Шанкарачарьи, «Священные книги Востока», том 34, стр. 62.

16. Вильям Вард, Хинду, стр. хххi-xxxii.

17. Дж. Н. Фаркухар, Корона индуизма, стр. 320. Цитата из речи В. Шриниваса Рао перед Gunjam Hindu Reform Assotiation.

18. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами, перевод «Шри Брахма-самхиты».

19. «Деревья желаний» (калпа-врикша), о которых говорится в 29-ом стихе, растут в обители Кришны и дают любые плоды по желанию. «Купидон» в 30-ом стихе — это Камадева, бог любви (другое его имя — Кандарпа). В тексте 31, слова «изогнутый в трех местах» (трибханга) обозначают изящно изогнутую позу Кришны, когда Он играет на Своей флейте, а «Шьямасундара» (темно-голубой — шйама, и красивый — сундара) — это одно из имен Кришны. Как нам известно из «Чайтаньи-чаритамриты» (Мадхья-лила 9.236-241), Чайтанья обнаружил пятую главу «Брахма-самхиты» в храме Адикешавы и с ее копией возвратился в Пури. Изначально «Брахма-самхита» состояла из ста глав, однако до нас дошла только пятая.

20. «Он обладает особой формой, в которой в высшей степени проявлены духовные элементы — Бытие, Познание и Блаженство». Бхактисиддханта Сарасвати, Наставления Шри Чайтаньи.

21. «Религиозные языческие ритуалы греков и римлян вызывали у правозвестников христианства лишь презрение... Однако они выдвинули теорию, что, пока жрецы и профессиональные священнослужители насаждали по всему миру идолопоклонство, философы приступили к процессу эмансипации и рационализации, который довел до логического конца Христос, нетленный разум Бога». Ярослав Пеликан, Христианская традиция, том 1, стр. 66.

22. Хаягрива даса Адхикари. «Духовный учитель: посланник Всевышнего». Обратно к Богу, № 38, стр.20.

23. «Человек должен добровольно участвовать в трансцендентном любовном служении Верховному Господу Кришне, не думая при этом о выгоде или мирских приобретениях, к которым приводят материальная деятельность и умозрительная философия. Такой образ действия называется чистым преданным служением». («Бхакти-расамрита-синдху» 1.1.11; цитата в переводе Бхактиведанты Свами на стр. 387 «Бхагавад-гиты, как она есть».)

24. Аллади Махадева Шастри. Перевод «Бхагавад-гиты» с комментариями Шри Шанкарачарьи, стр. 508.

25. Там же, стр. 78. Роберт Минор отмечает, что «Шамкара стремится доказать, что высшим путем по Гите является тот, который ведет к отказу от деятельности, хотя этому учит не Гита, а только сам Шамкара». («Бхагавад-гита»: разъяснительный комментарий, стр. 107.)

26. «Бхакти-расамрита-синдху» 1.1.12.

27. «Бхагавад-гита» 4.18.

- карманй акарма йаx пашьед

акармани ча карма йах

са буддхиман манушьешу

са йукта критсна-карма-крит

«Тот, кто способен увидеть бездействие в действии и действие в бездействии, считается мудрым среди людей. Такой человек занимает трансцендентное положение (йукта), даже участвуя в разнообразной деятельности». (Перевод Бхактиведанты Свами.)

28. Кришнадаса Кавираджа объяснил эту разницу между камой и премой в «Шри Чайтанье-Чаритамрите», Ади-лила 4.164-166.

29. Бхактиведанта Свами, «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, том 2, стр. 158-159.

30. Письмо Джаятиртхе дасу, датированное ноябрем 1975 года. Цитируется по брошюре ИСККОН «О поклонении Божествам» (Арчана-паддхати), стр. vi.

31.

- атах шри-криша-намади

на бхавед грахьям индрийаих

севонмукхе хи джихвадау

свайам эва спхуратй адах

«Бхакти-расамрита-синдху» 1.2.234. Цитируется в «Бхагавад-гите как она есть», на стр. 354.

Цель этой статьи - обсудить одну из теорий, связанных с тем, каким Шриле Прабхупаде виделось будущее института духовного посвящения в ИСККОН после своего ухода.

Цель этой статьи - обсудить одну из теорий, связанных с тем, каким Шриле Прабхупаде виделось будущее института духовного посвящения в ИСККОН после своего ухода.